Para intentar responder los comentarios críticos a mi ensayo, que agradezco muy sinceramente, me referiré primero al procedimiento para establecer la constitución y luego al contenido de la misma.

A. Procedimiento

He sostenido que es un error centrar la discusión en los orígenes de la Constitución actual. No niego que ese origen sea «pecaminoso». Tampoco que ese origen explique, al menos en parte, la presente crisis política (Díaz de Valdés). Más bien he sugerido que, aun siendo esto cierto, es un error pensar que la sola sustitución de la Constitución va a resolver la crisis. Y en esto, me parece, todos los críticos están de acuerdo. Entonces, ¿qué se gana con centrar la discusión en el origen?

Si lo que se busca es comprender cómo llegamos a la crisis actual, resulta imprescindible examinar el origen de la actual Constitución. Pero la deliberación político-constitucional no solo busca esa comprensión, sino que aspira a diseñar las instituciones que nos permitan superarla. Y, contrariamente a lo que sugieran algunos clichés, la historia nunca nos ha enseñado, el menos de un modo directo, qué debemos hacer. Es un error pensar que al identificar la causa histórica de un problema actual, la solución se encuentra en su remoción. Ello no es posible, pues esa causa se encuentra en el pasado. Para removerla habría que viajar hacia ese pasado. Si la causa de la crisis actual se encuentra en el origen de la Constitución de 1980, solucionar «históricamente» la crisis exigiría volver a 1973, a 1980 ó a 1989, dependiendo de cuál sea el momento preciso en que la historia nos enseñara que si hubiéramos tomado decisiones distintas de las tomadas no habríamos llegado a la crisis actual.

Esto no es un juego de ficción. Sin duda alguna la actual Constitución ha condicionado la política chilena desde 1990. Y esa política ha tenido efectos sociales. En esto coincido con Contesse. En mi ensayo destaqué como uno de dichos efectos la intensa validación de la individualidad y por qué esa validación constituye un desafío constitucional de envergadura. Si pudiéramos volver atrás, quizás podríamos establecer mecanismos moderadores de esa validación que nos facilitaran el desafío presente (aunque, como sugieren las ficciones de viajes al pasado, probablemente sembraríamos las causas de problemas no menos desafiantes que los actuales). El sólo hecho de sustituir las reglas constitucionales que favorecieron el auge del individualismo no va a terminar con él. Y lo mismo vale, me parece, para cualquiera otra de las condiciones sociales actuales que históricamente puedan atribuirse al sistema político imperante bajo la actual Constitución. He buscado en mis críticos, infructuosamente, razones para pensar lo contrario.

Al sugerir abandonar la cuestión del origen como norte de la deliberación he querido también eludir las explicaciones fáciles. Como el origen de la actual Constitución es efectivamente espurio, y ese origen además explica que ella haya tenido, y aún tenga, instituciones en tensión con el principio democrático, resulta tentador concluir que la remoción de esas instituciones permitirá salir de la crisis. Pero esta conclusión importa confundir condición suficiente con condición necesaria. Superar la crisis exige remover los «enclaves autoritarios» que aún queden en la Constitución. Pero no basta con esa remoción. ¿No ocurrirá que la crisis se deba, siquiera en parte, a condiciones sociales que son bastante generalizadas en el mundo contemporáneo y que podrían estar detrás de muchas crisis políticas (Tschorne 2020)? La premisa de que el problema constitucional chileno se debe al origen de la Constitución condiciona una mirada localista estrecha. El costo puede ser alto, pues si la situación se debe también a factores que ninguna relación tienen con tal origen, habremos desaprovechado una oportunidad única para dotar al país de una constitución idónea para los tiempos actuales.

Heiss afirma que yo buscaría «separar el proceso de elaboración constitucional de los contenidos de la nueva carta fundamental». Así formulada, esta tesis es considerablemente más amplia de lo discutido en mi ensayo. La legitimidad puede predicarse tanto de la política como de la constitución. Puesto que la constitución condiciona la política, pero no la determina del todo, es posible que al amparo de una constitución en principio ilegítima se desarrolle una política legítima. Así ocurrió al menos bajo los tres primeros gobiernos de la Concertación. También es posible que ocurra lo contrario: que bajo una constitución en principio legítima surja una práctica política ilegítima. Tal sería el caso si al amparo de una constitución adoptada participativa y democráticamente surgiese una política corrupta.

No he defendido la distinción conceptual entre legitimidad de la constitución y legitimidad de la política. Tampoco el posible desacoplamiento entre la una y la otra. Más que defender esas tesis, ellas constituyen la premisa o punto de partida de mis reflexiones. No encuentro en mis críticos razones para dudar de su corrección, lo que me ahorra tener que defenderlas.

A partir de esa premisa, sostengo que la pregunta fundamental no es cómo darnos una constitución legítima, sino qué constitución favorecería el desarrollo de una política legítima. Reflexionar en torno a esta pregunta constituye el centro de mi ensayo. Por cierto, a esta pregunta podría seguir una segunda pregunta: ¿qué procedimiento constituyente es más idóneo para establecer una constitución que favorezca el desarrollo de una política legítima? Esta, sin embargo, es una pregunta que no toco en mi ensayo. No lo hago porque mi interés ha sido práctico, no teórico. Asumo que el procedimiento está definido, al menos en sus grandes líneas. Por cierto, quedan cuestiones por determinar. El trabajo de la Convención, ¿será transparente o reservado? ¿Habrá un orden necesario en las cuestiones que se deben definir? ¿Habrá trabajo en salas y comisiones? Todas estas son preguntas importantes. Las respuestas que reciban condicionarán las posibilidades de la Convención. Nada en mi ensayo sugiere lo contrario.

B. Contenido

La voluntad del Estado es una. En democracia, esa voluntad corresponde con la voluntad del pueblo, que por tanto también es una. Pero el pueblo está constituido por una multiplicidad de individuos, cada uno de ellos con su propia voluntad. ¿Cómo reducir esta multiplicidad de voluntades a una? Esa es la pregunta que advierto al centro del problema constitucional y que he querido considerar en mi ensayo.

Por poner el problema en esos términos, Cristi afirma que yo negaría la existencia del pueblo. Si con ello quiere decir que le niego existencia como sujeto natural, tiene toda la razón. No niego sin embargo su existencia simbólico-política. El problema, sin embargo, es cómo lograr que la mayor parte de la población reconozca en la voluntad estatal la voluntad del pueblo. En mi ensayo he afirmado que se trata de un desafío mayúsculo, pues la sociedad contemporánea valida enormemente la individualidad. Por eso me califica de neoliberal. No logro seguir el argumento. Yo solo he apuntado un hecho sociológico, que puede ser verdadero o falso. Si es falso, estoy equivocado. Cristi no ofrece sin embargo evidencia para estimarlo falso. Si es verdadero, estoy en lo correcto. Ahora, incluso si estuviera en lo correcto, podría estar equivocado en pensar que la intensa validación social de la individualidad va a determinar la legitimidad de la nueva constitución. Debo reconocer que la historia del siglo XX demuestra que fantasías colectivistas pueden transformar la cultura en muy poco tiempo. Esto sugiere la posibilidad de revertir el individualismo imperante. Dudo sin embargo que esto pueda hacerse sin recurrir a métodos autoritarios. No encuentro en Cristi argumentos para pensar lo contrario. Entonces, ¿cómo reducir múltiples voluntades a una?

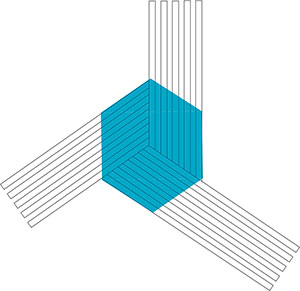

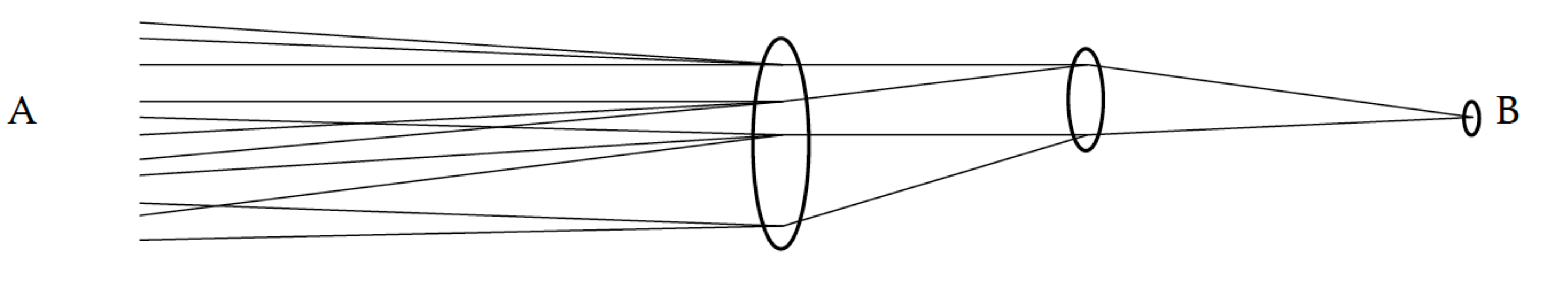

Me parece que la cuestión se puede mirar cómo un conjunto de líneas que, en un extremo, representan las preferencias individuales de los ciudadanos (input, A) y, en el otro, la voluntad estatal (output, B), como lo muestra la Figura 1.

Figura 1

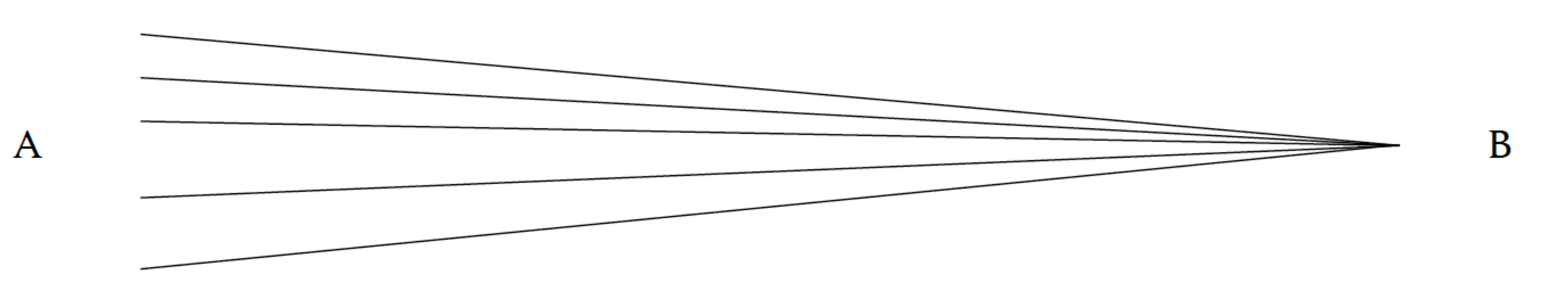

La convergencia desde el punto A al punto B no es natural. Ella es resultado de una serie de procesos de «formación de la voluntad estatal». La constitución debe favorecer estos procesos. En tiranía, las líneas no convergen: la voluntad del Estado sencillamente se identifica con la voluntad estatal, como se representa en la Figura 2.

Figura 2

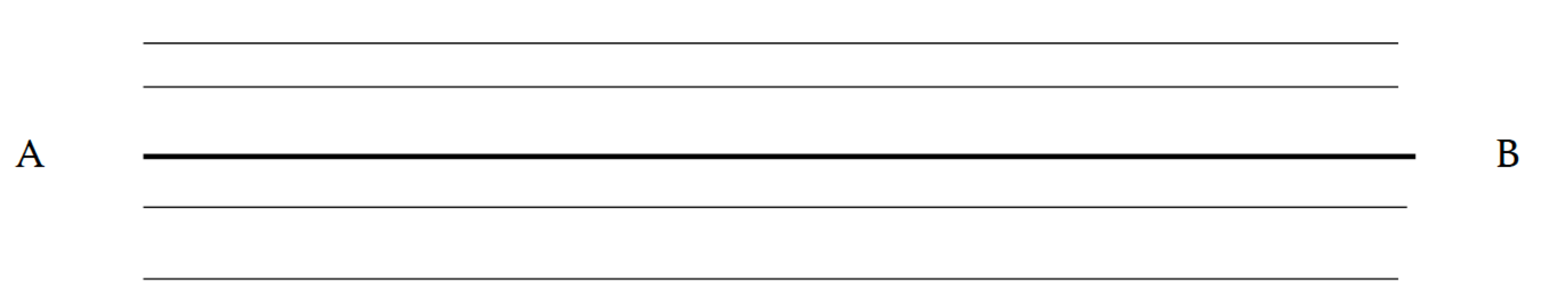

En un régimen totalitario, como grafico en la Figura 3, se intenta reducir al máximo la multiplicidad en el origen (input; el anillo representa la intervención política sobre la sociedad).

Figura 3

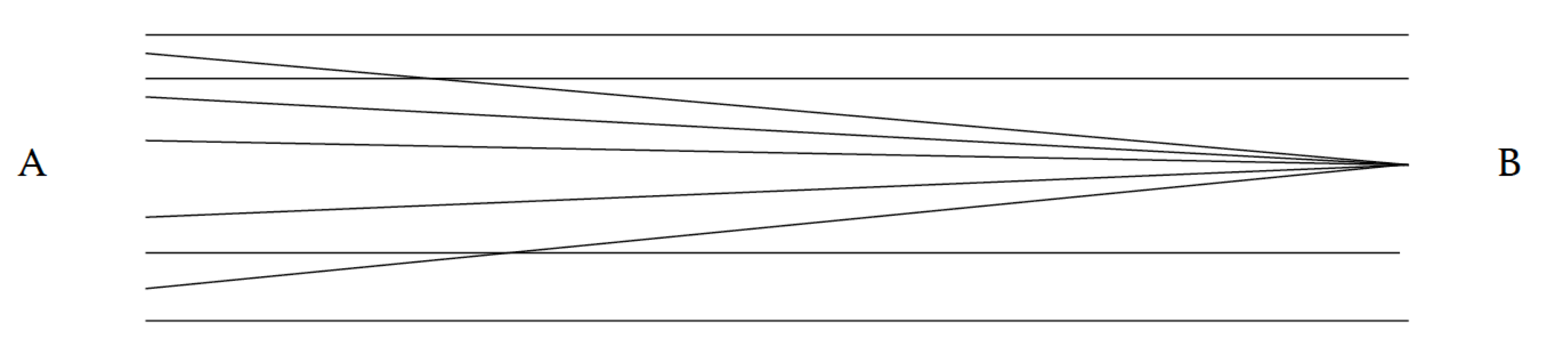

Bajo el sistema binominal, la multiplicidad se resolvía ignorando muchas voces que, por tanto, no participaban significativamente de la voluntad estatal, como aparece en la Figura 4.

Figura 4

En algún momento Zúñiga parece interpretar mi propuesta de lo que ella llama una «democracia bipolar» en una dirección análoga a la del sistema binominal: ignorando la multiplicidad. No ha sido esa mi intención. Afirmé, por el contrario, que la legitimidad de la nueva constitución (debí decir la virtud de la nueva constitución para favorecer una política legítima) dependerá en buena medida de su capacidad para dar cuenta de la validación del interés individual: una constitución que favorezca una política que «anule» o «ignore» las demandas individuales estará por eso destinada a contribuir a perpetuar el problema constitucional. Y estoy de acuerdo con Zúñiga en que la «heterogeneidad intergrupal» aumenta la complejidad.

El desafío político consiste en encausar la formación de la voluntad estatal sin ahogar la multiplicidad en el origen, pero eludiendo la anarquía a que ella naturalmente tiende. El desafío constitucional consiste en proveer de instituciones que favorezcan ese encausamiento. Esto podría graficarse como en la Figura 5 (los anillos representan la operación de instituciones legales en la formación de la voluntad política):

Figura 5

Los derechos fundamentales clásicos impiden que la multiplicidad de voluntades sea ahogada en el origen. Salvada esta intangibilidad original, la necesaria reducción de la multiplicidad a efectos de formular la voluntad estatal puede anticiparse o retrasarse. Las restricciones para constituir partidos políticos, las condiciones gravosas que pesan sobre los candidatos independientes y los umbrales mínimos de votación para que un partido tenga representación parlamentaria, son mecanismos anticipatorios. Lo son puesto que obstaculizan el acceso a los procesos formales de formación de la voluntad estatal de aquellas voluntades no representadas por los partidos políticas con presencia en el Congreso y en el gobierno. El veto presidencial, en cambio, o el voto de dos tercios de las cámaras para insistir en contra del veto, son mecanismos que operan al final del proceso de formación de la voluntad estatal.

Mi ensayo sugiere que en un contexto de mucha fragmentación, los mecanismos tardíos resultan, por sí solos, insuficientes para garantizar gobernabilidad (que siguiendo a Mair llamé «responsabilidad»). Esto es un problema para cualquier régimen político, sea parlamentario o presidencial.

Zúñiga resiste la idea de que «el sistema proporcional [sea] el causante de una fragmentación de las prácticas políticas recientes» y Palanza afirma que «los problemas de gobernabilidad e inestabilidad política de la región no se pueden atribuir a la representación proporcional». Zúñiga tiene razón: el sistema electoral proporcional no es la causa de la fragmentación, que más bien se explica por procesos paralelos de atomización y de construcción de identidad alrededor de causas particulares, dando lugar a una sociedad muy distinta de aquella bajo la cual florecieron los partidos políticos tradicionales y que bien describe Correa (Sofía). Pero la finalidad de la representación proporcional es precisamente lograr que el Congreso sea un espejo de la sociedad. De manera que si hay fragmentación social, la representación proporcional sí es el vehículo que proyecta esa fragmentación en el Congreso Nacional. Por eso, pienso que Palanza yerra al negar que los problemas de gobernabilidad de Chile puedan, siquiera en parte, atribuirse a la representación proporcional. En respaldo cita literatura sobre coordinación y coaliciones en sistemas presidenciales. Pero esta literatura nada prueba en relación con el sistema electoral.

Sí prueba que mi afirmación de que solo el régimen parlamentario puede incentivar la formación de coaliciones es incorrecta. En Chile, sin embargo, estas coaliciones se han formado para enfrentar las elecciones presidenciales y parlamentarias que se proyectan luego al gobierno. Estas coaliciones preelectorales no logran ofrecer gobernabilidad en un contexto de fragmentación. No cabe sin embargo descartar que determinadas instituciones constitucionales pudieran contribuir a superar este problema sin abandonar el sistema presidencial. Ello exigiría un sistema electoral tendiente a que la misma coalición que gane la presidencia obtenga representación mayoritaria en el Congreso Nacional. Pero así se afectaría la representatividad más intensamente que mi propuesta de parlamentarismo con segunda vuelta diferida y contingente. Alternativamente, se podrían generar incentivos para la formación de coaliciones post electorales. Pero no encuentro ni en Palanza ni en Soto, quien también se muestra partidario de un presidencialismo de coaliciones, cuáles podrían ser tales incentivos (suficientemente intensos como para que, por ejemplo, parlamentarios de las actuales oposiciones estuvieran dispuestos a unirse al gobierno del Presidente Piñera). Tampoco yo los vislumbro. Reconozco que esto puede deberse a limitaciones de mis conocimientos o imaginación.

En mi ensayo afirmé que «<Idealmente> debiera tenderse a reducir los partidos a dos». Zúñiga y Palanza critican esta afirmación, apuntando a la experiencia bajo el sistema binominal que rigió las elecciones de diputados y senadores entre 1989 y 2013, sin detenerse en mi hipótesis de porqué dicho sistema descuidó intensamente la representatividad. No me cabe sino insistir en ella: el sistema binominal elevó demasiado el costo de la representatividad al producir una zona de indiferencia entre la obtención de un 34% o el 60% de los votos. Como para las dos principales fuerzas políticas caer bajo el 34% no pareció nunca probable, y subir por sobre el 60% resultaba extremadamente difícil, no había incentivos fuertes para construir mayor apoyo ciudadano. El texto de Correa (Sofía) ofrece evidencia para respaldar esta hipótesis. Nada tiene que ver con el bipartidismo, sino con peculiaridades del sistema binominal. Mi ensayo no deja espacios a la duda: el sistema binominal es en buena medida responsable de la crisis de representatividad.

Dicho esto, mi afirmación de que un sistema bipartidista equilibra adecuadamente «representatividad» con «responsabilidad» no tenía por propósito proponer el establecimiento de un sistema semejante, probablemente inalcanzable bajo las expectativas no solo de la ciudadanía, sino especialmente las de la elite integrada por personas como las que hemos intervenido en este foro. El bipartidismo opera más bien como un ideal regulatorio que apoya una de las propuestas de mi ensayo: segunda vuelta en la elección parlamentaria, diferida en el tiempo y solo en caso de no formarse un gobierno estable. Esta propuesta no recibió la atención de mis críticos.

Referencias

Tschorne, Samuel, «Las Claves Conceptuales del Debate Constitucional Chileno: Poder Constituyente, Legitimidad de la Constitución y Cambio Constitucional», en Estudios Públicos Nº 160 (diciembre 2020, en prensa).